セロトニンを増やそう!

セロトニン

うつ病の発症や悪化にはホルモンバランスの乱れが大きく関わっていることがあります。

特にセロトニンの役割は重要で気分や感情の安定、睡眠、食欲、痛みなどに関わる神経伝達物質で、「幸せホルモン」とも呼ばれます。

私はうつを克服するに幸せホルモンのセロトニンを増やすことから始めました。

セロトニンとは?

セロトニンは、脳内の神経伝達物質の一つで、気分や感情の安定、睡眠、食欲、痛みなど、さまざまな生理的・心理的プロセスに重要な役割を果たしています。精神を安定させ、やる気を起こすために不可欠な成分であるため、「幸せホルモン」と呼ばれています。

セロトニンは、人間が生きるために非常に重要な神経伝達物質であり、その機能は多岐にわたります。 まさに「生きるために必要」と言えるでしょう

- 精神の安定と幸福感:

- セロトニンは、気分、感情、意欲の調節に深く関わっています。セロトニンが適切に分泌されていることで、精神的に安定し、ポジティブな感情や幸福感を感じやすくなります。これが不足すると、うつ病や不安障害などの精神疾患のリスクが高まります。

- 睡眠の質の維持:

- セロトニンは、睡眠ホルモンであるメラトニンの前駆体(材料)となります。日中にセロトニンが十分に作られることで、夜に質の良い睡眠をとるためのメラトニンが生成されます。良質な睡眠は、心身の健康を維持し、日中の活動を支える上で不可欠です。

- 食欲の調整:

- 食欲のコントロールにもセロトニンが関与しています。適切なセロトニンレベルは、過食や拒食といった摂食行動の異常を防ぎ、健康的な食習慣を維持するのに役立ちます。

- 痛みへの感受性:

- セロトニンは、痛みの感覚を調整する役割も持っています。セロトニンが不足すると、痛みに敏感になったり、慢性的な痛みを経験しやすくなったりすることがあります。

- 消化器系の機能:

- 脳内だけでなく、セロトニンの大部分(約90%)は消化管に存在し、腸の動き(蠕動運動)や消化液の分泌を調整しています。これは、栄養吸収や排泄といった生命維持に不可欠な機能に直接的に関わっています。

- 体温調節:

- 体温の恒常性を維持する上でもセロトニンが役割を果たしています。体温調節は、細胞や酵素が正常に機能するために不可欠な生命維持機能です。

- 認知機能の維持:

- 記憶、学習、注意力といった認知機能にもセロトニンが影響を与えます。セロトニンが不足すると、集中力の低下や記憶力の問題が生じることがあります。

セロトニンの分泌が少なくなるとどうなるか

セロトニンの分泌が少なくなるとどうなるか

- 不眠、慢性的な疲労感、だるさ

- 気分の落ち込み、不安感、イライラ、攻撃性の増加、衝動性の高まり

- 集中力の低下、意欲の減退 過食、便秘や消化不良

- めまいや頭痛、身体の痛みを感じやすい

完全にうつ症状です、以前の私は上記の症状全てに当てはまります。

セロトニンが不足するとうつ病になるという事がよくわかります。

私の場合は

まず夜に寝られなくなって、気分の落ち込みや不安感が出始め、集中力の低下、胃腸の不調でめまいや頭痛になって、うつの診断を受けました。

うつの診断を受けたあとは、とにかく寝ることだけを考えました。

私は寝られないうつの人と違って寝られたからまだ助かりました。

少し回復したら就労支援施設に通い始めました。

そこで「セロトニン」のことを知りました。

セロトニンを増やす

- 日光を浴びる

- リズム運動をする

- 食事を工夫する

- 睡眠を取る

- 腸内環境を整える

- ストレスを解消する

①日光を浴びる

日光は朝に浴びましょう、体内時計のリセットにも繋がります。

遅くとも10時までに浴びて、昼寝を我慢できれば、夜に寝られるようになります。

起きられない人は大変でしょう!

昼にどうしても眠い時は、タイマーを15分セットして15分だけ寝ましょう。

スッキリしますよ!

それでもまだ眠い人は更に15分のタイマーをして、昼にたっぷり寝ないことです。

②リズム運動をする

20~30分のウォーキングを毎日する。

最初から毎日するのが難しいのなら、できる範囲で散歩に出ましょう。

ガムの咀嚼もいいそうです、私はあまりガムを噛まないので、食事の時によく噛むようにしています、消化器系の負担も軽くなりますから一石二鳥です。

③食事を工夫する

セロトニンは、必須アミノ酸である「トリプトファン」を材料として脳内で合成されます。また、その合成にはビタミンB6やマグネシウム、亜鉛なども必要です。

トリプトファンを多く含む食品

- 肉: 赤身肉(牛肉、豚肉)、鶏肉(ささみ、胸肉)

- 魚:マグロ、カツオ、鮭、さんまなど

- 乳製品: 牛乳、チーズ、ヨーグルト

- 大豆製品: 豆腐、納豆、味噌、豆乳

- 卵

- ナッツ類

- バナナ

セロトニン合成に必要な栄養素(ビタミンB6、マグネシウム、亜鉛)を多く含む食品

- ビタミンB6: カツオ、バナナ、鶏肉、レバー、玄米、小麦胚芽、酒粕、抹茶、ごまなど

- マグネシウム: ひじき、炒りごま、アーモンド、カシューナッツ、アボカドなど

- 亜鉛: きな粉、切り干し大根、牡蠣、レバー、牛肉など

ポイント: これらをバランス良く摂取し、炭水化物(ごはん、パン、麺類)も一緒に摂ると、トリプトファンが脳に運ばれやすくなります。

私が気にして食べていること

上に書かれたものを都合よく食べられたら苦労はしないのです。

私は、朝ご飯にわかめの味噌汁だけでしたが、ごはんに納豆を掛けて食べるようになりました。

昼ご飯にはお弁当の他に豆乳を飲むようになりました。

晩御飯には、肉か魚、豆腐関係のものを食べるようにしています。

デザートにナッツやバナナ、ヨーグルトを摂っています。

④睡眠を取る

寝られない人が寝ようとするのは本当に大変です。

私も一時期は仕事のことを考えると寝られない夜を過ごしていました。

睡眠時間が短くてもしばらくは行動ができます。

でもショートスリーパーでもない限り、睡眠負債となって体はどんどん蝕まれていきます。

結果うつ病を発症するに至るのです。

睡眠が不足すれば食欲低下につながって、負の連鎖が始まるので睡眠不足を解消するのは、とても重要です。

寝るのに絶対避けること

電気を消して、布団に入ったあとは

- スマートフォンは見ない

- テレビは見ない

- 寝られないからとアルコールを接種しない

電気を消して布団に入ったのに明るい光で脳を覚醒させ情報過多になって脳を興奮させて寝られないなんて本末転倒です。

アルコールを接種して寝付きが良くても体内でアルコールが分解されるにつれて、代謝物であるアセトアルデヒドが脳を活性させる作業を持つため睡眠の質は低下するし、睡眠途中で起きてしまいます。

お酒を飲んでよく寝られるというのは迷信で、科学的には誤りです。

それにアルコールは、一時的に気分を紛らわせるように感じても、うつ病や不安障害の症状を悪化させる可能性があるそうです。

アルコールに頼るのは、本末転倒です。

私の睡眠方法

夜に寝られなくて睡眠時間が少なけりゃ昼間に眠くなるのは当たり前です。

私も会社を休職したばかりは寝てばかりいました。

意欲は低下しているし、何をしても楽しくないし、物事に集中できないし、自分を攻めるし、不安や焦燥にかられる。

それで悩み疲れてくるのが明け方なので、そこから寝てしまうので、昼夜逆転の生活になります。

このままではいけないと一念発起して、生活リズムを元に戻そうと思いました。

まずは午前中の早い時間に起きます。

そこから寝ないようにガンバります!

でも絶対に睡魔はやってくるので、どうしても我慢出来ない時は、タイマーを15分セットして寝ます!

15分寝るとスッキリとするので、そこからまた寝ないようにガンバります!

そこで頑張れなければ更にタイマーを15分セットしてもう1回寝ます。

21時までにご飯・お風呂などを済ませて、電気を消して21時に布団に入ります!

眠くなくても部屋を暗くして横になります!

この時、何も考えないように目を閉じて、頭を働かせないようにすることだけに集中して、集中して、集中します。

何も考えられなくなれば、脳が退屈して寝ることができます!

心を無にする!

いや、寝るためには、何も考えないこと!

ただなにもかんがえていないだけ

これが正解

寝られない!なんて考えてはダメです!

どうして寝られないのかを考え始めてしまいます。

脳への刺激が少なければ眠気を誘いやすくなり、寝ることができます!

このやり方を1回習得してしまえば、前日に長時間睡眠をしていない限り寝られます。

ですが、これは私の睡眠方法なので合う合わないは当然あります。

自分が寝られる方法を見つけられれば一番の解決方法です。

自分は寝られないと思わずにがんばってください。

*それでも寝られない方は、医師と相談して適切な診断と治療を受けてください。

⑤腸内環境を整える

私は上にも書いた通り、発酵食品を摂るようにしました。

特に納豆に含まれる納豆菌は胃酸に強いので生きたまま腸まで届きやすいと言われています、食物繊維も含まれていているので、腸活にはとてもいい。

価格も安いしご飯にかける時は発酵食品である醤油をかけることになるので、醤油に含まれる乳酸菌も腸活の助けになります。

納豆を食べ始めた当初はすぐに味に飽きてしまって食べるのをやめようかと思ったのですが

サンドウィッチマン&芦田愛菜の博士ちゃんで発酵3姉弟の回で納豆を400回かき混ぜると美味しくなると言っていたのを聞いて実践したら美味しくなってビックリしました。

味覚センサーを使った研究では、混ぜる回数を増やすと400回まではうま味の数値が上昇するという結果が出ています。

そのおかげで、今でも毎日納豆を食べられているので感謝しています。

1年間毎日納豆を食べているのですが、お腹の調子が良くなっているのが分かります。

継続することは大事ですね。

⑥ストレスを解消する

こればっかりは、個人個人で違ってくるので、自分に合ったものを見つけ、日常生活に無理なく取り入れることが大切です。いくつか試してみて、最も効果を感じられるものを見つけてみてくださいね。

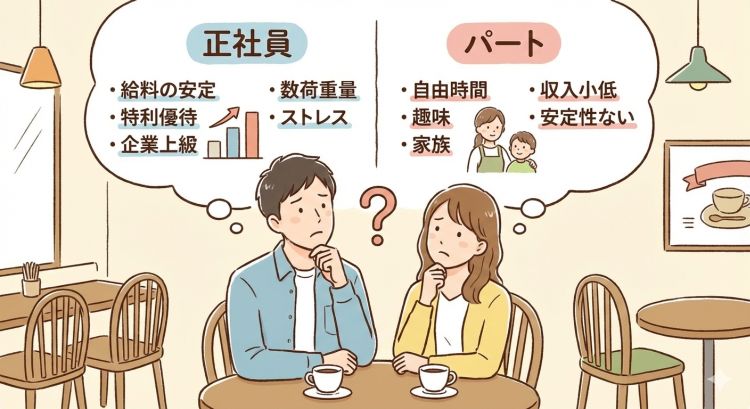

まとめ

セロトニンを増やすということは、できて当たり前の日常ができていれば問題はないのですが

うつ病になる前は睡眠は乱れているし、睡眠が取れないので食欲不振に陥って、必要な栄養素が得られなくなるという負のスパイラルに陥って、うつ病になってしまう。

うつ病になる前、負のスパイラルに陥る前に自分の状態に気がつければいいのですが

そうそう簡単に気がつくものではありません。

うつ病になってしまったことは仕方がないと諦めて、少しでも体調が良くなるようにセロトニンを増やすことから始めてみましょう。

私はセロトニンを増やす努力を地道に続けています。

だめだと思わずにやれることからやってみたらここまで来られました。

セロトニンを増やすというのは日常を取り戻すということ

日常って大事です。